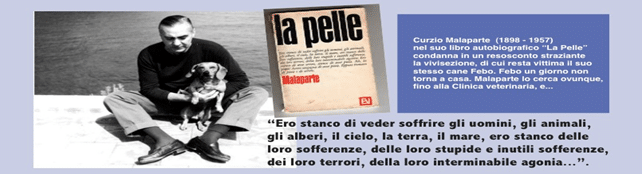

Curzio Malaparte ha scritto “La pelle “nel 1949, a distanza di sei anni dalla pubblicazione di “Caput”. L’opera, a pochi mesi dalla sua pubblicazione, per i suoi tratti forti e la crudezza delle descrizioni, è stata messa nell’Indice dei libri proibiti dalla Chiesa Cattolica, il che equivale ad un riconoscimento di autenticità dei fatti narrati .

La Pelle è un romanzo di sicuro pregio letterario, scritto in uno stile (come Caput) definito dalla critica meno favorevole come espressionismo ai limiti del macabro.

Le vicende narrate riguardano la liberazione del sud di Italia da parte dell’esercito anglo-americano nel 1943, in particolare l’autore si sofferma a descrive la tragica situazione della popolazione di Napoli, afflitta dalla fame, dalla sofferenza e dalla miseria materiale e morale.

Un popolo, quello napoletano, al quale lo scrittore si sente vicino, una compagine sociale sprofondata nell’immoralità e nel cinismo, quale conseguenza di secoli di soprusi. Le tinte utilizzate da Malaparte per descrivere l’orrore sono realistiche e nel contempo surreali. E’ stato scritto che la violenza della narrazione assume nel romanzo un valore allegorico e retorico.

Personalmente ho trovato, in molte pagine del testo, analogie e assonanze con la scrittura di Gabriele D’Annunzio; la descrizione della folla di derelitti che cerca la fuga dall’irruzione del Vesuvio richiama la turba dei pellegrini che, nel Trionfo della Morte, si trascina verso il Santuario della Madonna dei Miracoli. La similitudine con i tratti di penna dannunziani non risiede solo nella suggestione delle immagini, ma nello stile narrativo e nell’eloquenza della scrittura [1]. Le visioni al limite del surreale, che colpiscono il lettore sono forti e suggestive come i quadri di Bruegel.

Nel romanzo l’autore descrive senza filtri moralistici la realtà della dissolutezza portata dalla miseria materiale: padri che prostituiscono le figlie, madri che vendono i loro bambini ai pedofili, stupri, assassini, crocifissioni e cannibalismo [1]. Eppure in questo girone infernale di dissolutezza che contagia come una peste vinti e vincitori (il primo titolo del romanzo doveva essere “La Peste”, ma per omonimia con l’opera di Camus venne pubblicato con l’attuale titolo) trovano spazio pagine di narrazione poetica; Milan Kundera afferma che nel romanzo “chi parla è un uomo che soffre. Non uno scrittore impegnato. Un poeta”.

Il libro è dunque bello, intenso e lascia un segno in chi lo legge; tuttavia è difficile ed imbarazzante dare un giudizio sull’onestà intellettuale dell’autore.

Curzio Malaparte in modo elegante ma camaleontico è stato politicamente e ideologicamente tutto, ed il contrario di tutto. E’ stato fascista della prima ora (partecipò alla marcia su Roma), poi mandato al confino per dissidi con il regime, fu perdonato dal Duce per via della sua amicizia con Galeazzo Ciano.

Durante la seconda guerra mondiale, come ufficiale, fu in Finlandia, sul fronte Sovietico e in Polonia come corrispondente di guerra. Fu spesso ospite del re di Svezia e dei gerarchi nazisti (in particolare di Hans Michael Frank, governatore della Polonia, responsabile dell’epurazione degli ebrei polacchi, processato a Norimberga e condannato all’impiccagione) con i quali trascorse serate eleganti e lugubri descritte poi in “Kaput”.

Altre serate eleganti le trascorse poco dopo l’armistizio in compagnia dei generali e colonnelli americani, impegnati a risalire l’Italia per scacciare i nazisti.

Per l’intelligenza, la personalità e la cultura che lo contraddistingueva, Malaparte piacque a molti, forse a troppi, ai fascisti, ai gerarchi nazisti, agli alleati, con i quali pare avesse già intrattenuto rapporti prima dello sbarco in previsione dell’imminente caduta di Mussolini.

Una grande penna dunque, ma uno scritture che con la sua arma migliore, la penna appunto, ha descritto e denunciato l’orrore della guerra solo dopo la caduta del regime.

Più coerenti e più nobili sono stati altri artisti e intellettuali italiani di quei tempi, uomini che per le loro idee hanno patito la prigione, l’esilio, i campi di concentramento. Leone Ginzburg, Antonio Gramsci, Alberto Moravia, Elsa Morante, Carlo Livi, Cesare Pavese, solo per citarne alcuni.

Come ha scritto Pietro Citati, conoscere personalmente uno scrittore, o conoscere la sua biografia, spesso danneggia l’immagine che si siamo fatti di loro leggendoli.

Ma il più delle volte, approfondire una conoscenza è inevitabile quanto rischioso.

[1] «I prezzi delle bambine e dei ragazzi, da qualche giorno, erano caduti, e continuavano a ribassare. Mentre i prezzi dello zucchero, dell’olio, della farina, della carne, del pane, erano saliti, e continuavano ad aumentare, il prezzo della carne umana calava di giorno in giorno. Una ragazza tra i venti e i venticinque anni, che una settimana prima valeva fino a dieci dollari, ormai valeva appena quattro dollari, ossa comprese. La ragione di una tal caduta di prezzo della carne umana sul mercato napoletano dipendeva forse dal fatto che a Napoli accorrevano donne da tutte le parti dell’Italia meridionale. Durante le ultime settimane, i grossisti avevano buttato sul mercato una forte partita di donne siciliane. Non era tutta carne fresca. Tuttavia, la carne siciliana non era molto richiesta, e perfino i negri finirono per rifiutarla: ai negri non piacciono le donne bianche troppo nere. Dalle Calabrie, dalle Puglie, dalla Basilicata, dal Molise, giungevano ogni giorno a Napoli, su carretti trainati da poveri asinelli, su autocarri alleati, e la maggior parte a piedi, schiere di ragazze sode e robuste, quasi tutte contadine, attirate dal miraggio dell’oro. E così i prezzi della carne umana sul mercato napoletano erano venuti meno precipitando, e si temeva che ciò potesse aver conseguenze gravi per tutta l’economia della città.»

[1] «Eravamo dalla Piazza Reale saliti a Santa Teresella degli Spagnoli: e a mano a mano che scendevamo verso Toldo cresceva il tumulto, più frequenti si facevan le scene di paura, di furore e di pietà, e più fiero e minaccioso l’aspetto del popolo. Presso piazza delle Carrette, davanti a un bordello famoso per la sua clientela negra, una folla di donne inferocite urlava e tempestava, tentando di abbattere la porta, che le meretrici avevano barricato in gran furia. Finché la folla irruppe nella casa, e ne uscì trascinando per i capelli ignude puttane e soldati negri sanguinanti e atterriti, che la vista del cielo in fiamme, delle nubi di lapilli sospese sul mare, e del Vesuvio avvolto nel suo orrendo sudario di fuoco, faceva umili come bambini spauriti. All’assalto ai bordelli si accompagnava quello ai forni e alle macellerie. Il popolo, come sempre, al suo cieco furore mescolava la sua antica fame.”